こんにちは.宮下です.暑いですねぇ.

開催からちょっと時間が経ってしまいましたが,7月12日に情報系業界・職種研究ワークショップを開催しましたので報告します.これは昨年度に引き続き2回目の開催になります.所謂「IT企業」に何社か集まっていただき,学生のグループがその会社の業種やその中の人の職種についてインタビューし,最後にそれらをまとめて発表する,というものです.また,学生たちには1週間前くらいに事前学習ワークシートを提示して,業種や職種についてWWWなどで調べてもらいました.

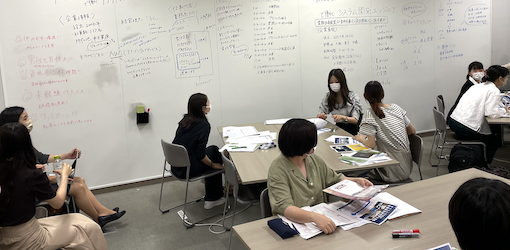

今回は4つのIT企業の方々にお越しいただけたので,30人弱参加した3回生を4つのグループに分けました.グループごとに各企業を担当して,インタビュー調査を行います.企業ごとに職種をひとつ指定していただき,その企業の業種とともにその職種についても調べます.実際にその本人が目の前にいるので,WWWサイトや資料などではわからない細かいことや本音の部分にも迫れます.

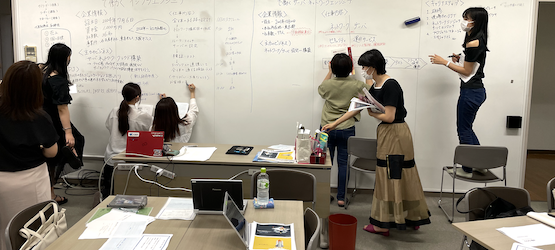

会場になったS207教室は教室の壁3面がホワイトボードになっているので,調査結果をまとめてポスターを作るのにうってつけでした.学生たちは大きなホワイトボードに3色のペンでそれぞれ調べたことをまとめて文字や図表で表現していました.最後にグループごとに調査結果を発表し,その企業の人たちに講評をいただいて終了しました.

参加した学生は,今回のワークショップが自分のキャリアを考えたり就職活動の準備をしたりするのにとても役立ちそうだ,と言っていました.ワークショップにご参加いただいた各企業をはじめ関係各位に感謝します.ありがとうございました.