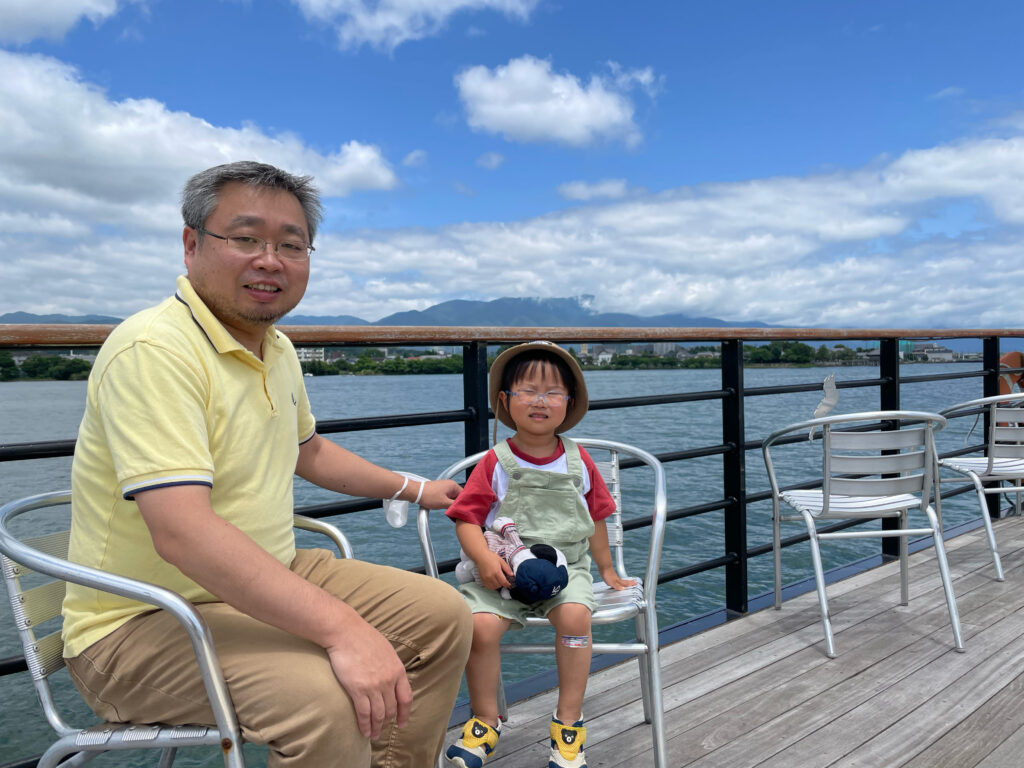

京都女子大学現代社会学部の森久先生にインタビューをしてきました。

Q:簡単に自己紹介をお願いいたします。

A:森久聡(もりひささとし)です。授業で担当科目している科目は主に「都市政策論」「市民活動論」「環境社会学」です。研究の専門分野は「都市社会学」や「環境社会学」で、主に研究しているのは、広島県の福山市にある鞆の浦(とものうら)という地区で起きていた歴史的景観保存と地域活性化の問題です。鞆の浦には、港湾遺産と歴史的景観が多く残っているのですが、港を埋め立てて道路を建設する公共事業を巡って対立が起こっていました。この問題を中心に実際にフィールドワークという現地に行って取材を行うという形で研究をしています。

Q:専門分野を研究するに至った経緯を教えてください。

幼少期からお年寄りに昔の生活の話を聞くことが好きで、好奇心が強く本を読んだり調べたりすることが好きな子供でした。大学3年生の時に、北海道の小樽市でフィールドワークを体験する授業を履修して本を読む以外にも研究する方法があるのだと知り、フィールドワークに興味を持ち始めました。そして、まちづくりをテーマにフィールドワークをしたいと思い大学院に進学したところ学問的な研究することの魅力や楽しさにはまってしまいました。その後も大学院を経て非常勤講師をしながら研究を続けていき,縁あって京都女子大の教員になりました。

Q:先生の今後の目標があれば教えてください。

A:鞆の浦のフィールドワークを続けることはもちろんですが,他にもやりたいことはいくつかあります。例えば、長野県軽井沢町です。軽井沢、元々は中山道の小さな宿場町だったのですが、明治時代に外国の宣教師があの土地を気に入って別荘を作ったのがきっかけで別荘地になりました。現在では全国的なブランド力を持つ観光地になっています。軽井沢を通じて観光とまちづくりのバランスについて研究をしたいです。

また、その軽井沢の近くに安中榛名(あんなかはるな)という地域があります。この地域は1930年代末から工場の排煙などによって農作物が枯れてしまうという公害事件が起きました。公害訴訟を経て、その後どのように地域が再生したのかというテーマでの研究もしたいです。

そして、本を作りたいとも思っています。最近さまざまな形で文化遺産を巡る様々な社会の関心が高まっています。とくに文化遺産を保護して観光資源に利用していこうという動きが活発です。けれど,その過程をよく注意する必要がみると,当事者の方々が文化遺産に対して色々な思いを抱えていたり悩んでいたりしています。例えば,三池炭鉱の世界遺産化や東日本大震災の震災遺構などが典型的です。意外と一筋縄ではいかない文化遺産の保存の問題について、近いテーマを研究している人たちとともに本を書きたいと考えています。

Q:大学生のうちにしておいたほうがいいことはありますか?

A:キャンパスでの講義やゼミも大切ですが,キャンパス以外にも学びの場はあります。ボランティアやイベントのスタッフなどいろいろな世代の人と活動する経験が良いと思います。

私のゼミでは、希望者の学生と一緒に北海道の小樽市での観光イベントに参加して、ボランティアスタッフとして地元のスタッフと一緒に活動しています。2年連続で参加を希望する学生もいて、色々な世代の方と交流するということは学生にとって良い経験になっているようです。将来,そうした経験を自分の住む町のまちづくりに活かしてもらえたら嬉しいです。

Q:最後に学生へのメッセージをお願いします。

A:京都女子大学の学生は賢さをサボることに使わないのが良いところだと思っています。そうやって誠実に課題や授業に取り組むことができるので,わずか半年間の授業でも学生のコメントの質が上がっていることを実感します。

学生のみなさんからすれば,授業や課題に取り組んできたけれど,本当に成長できているのか自分自身は実感がないので疑問に思うこともあると思います。けれど,私たち教員はみなさんが入学してから卒業するまでのあいだに大きく成長していることを実感しています。きちんと課題や授業に取り組んでいれば力は伸びるので安心して学び続けてほしいです。

森久先生ありがとうございました。

取材日:6月26日