2022年3月 中西望実 (2021年度卒業生)

こんにちは。卒業生の中西です。今回は現代社会学部・環境政策ゼミでまとめた卒論の内容をかいつまんでご紹介致します。少し専門的な内容ですが、環境政策ゼミは「こんなこともやっているんだ」ということをご理解頂く上でご活用頂ければ幸いです。(なお、途中ところどころ指導教官の諏訪先生が加筆した部分があります。)

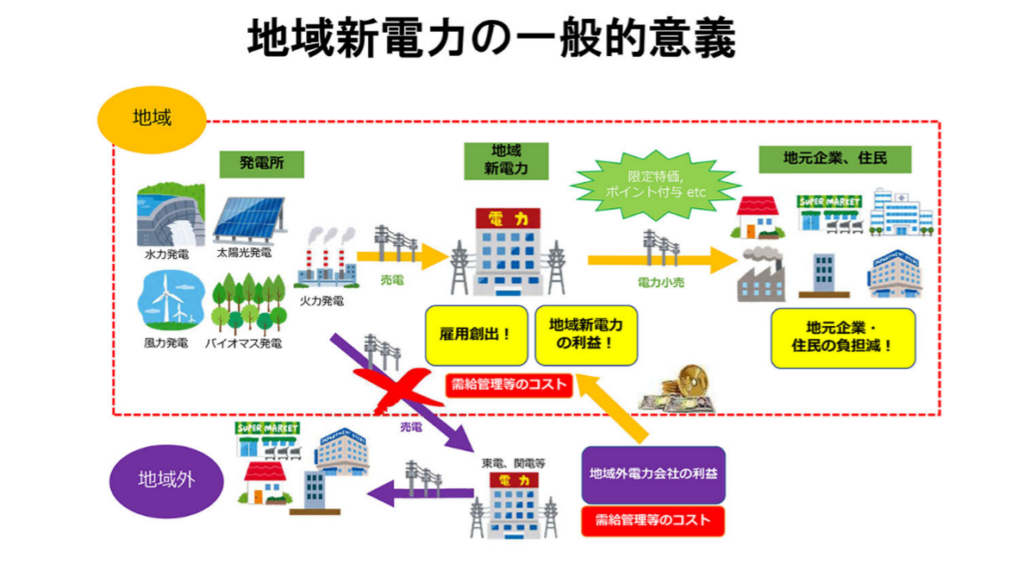

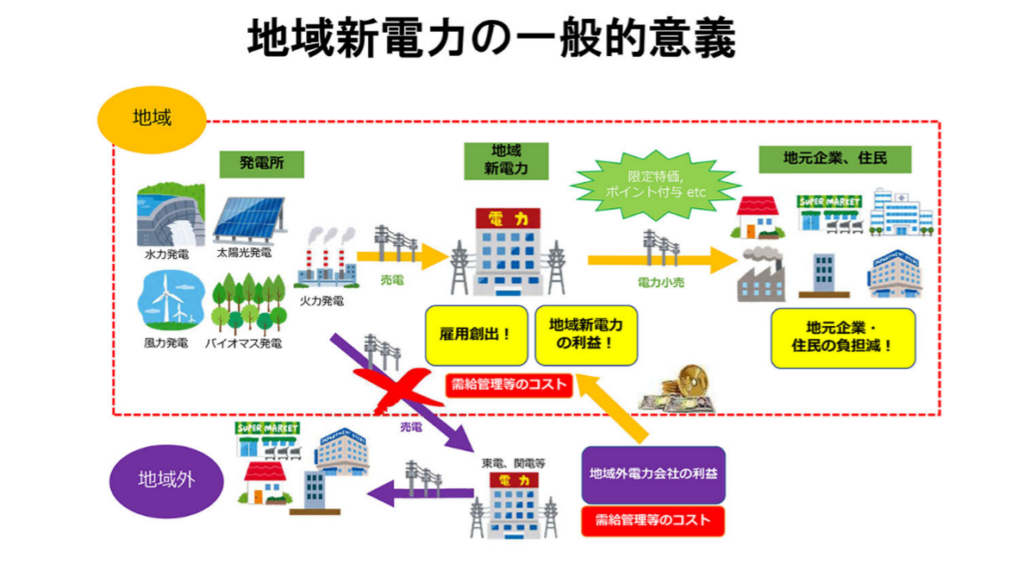

2016 年 4 月の電力の小売全面自由化を契機に、新しく電力の小売り事業を始めた小売電力事業者(新電力)が現在日本には約700あります。これら新電力の中には、地域新電力と呼ばれるものが約80あります。実はこの地域新電力の多くは、地域内で電力(再生可能エネルギー利用にも積極的です)を発電・消費し、地域の需要家が支払っている電力料金を地域内で循環させることを目指し、電力販売で得た収益を地域の課題解決に向けて活用することで、地域に密着したサービスの提供(例えば、地域の子育てやシニアサポート)や地域の課題解決、地域の活性化などに頑張っているところが少なくありません(図1)。

図1 地域新電力の一般的意義 (出典 環境ビジネスオンライン 2019)

図1 地域新電力の一般的意義 (出典 環境ビジネスオンライン 2019)

ところが、これら地域新電力をとりまくビジネス環境は厳しい面もあります。2022年2月のロシアのウクライナ侵攻への対抗策を受けたエネルギー価格の上昇など、国際的な影響もありますが、加えて日本国内の方針によって経費を計上しなければならない局面も出てきているのです。

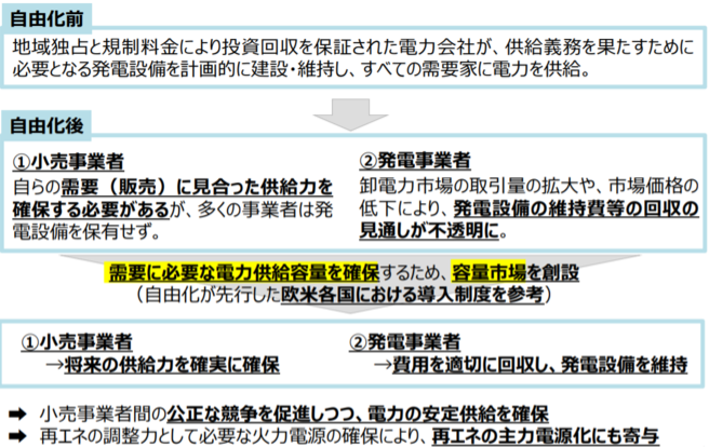

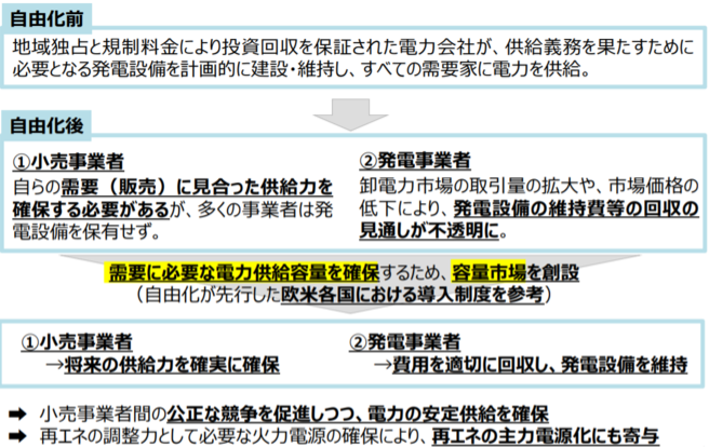

例えば、将来の電力の供給力を確保するため、電力の供給力を取引する容量市場というものが2020年度に開設されました。容量市場とは、電力の供給力を取引している市場のひとつで、国全体で必要な供給力(発電能力)を確保するため、小売電気事業者が負担する容量拠出金を発電事業者に渡す制度です。発電所の建設・運営に必要な固定費の一部を小売り電気事業者が負担することで、発電事業者が発電所を維持できるようにするのが目的です(山根, 2020)。

供給力の確保というのはどういうことかというと、まず電力の小売全面自由化以前は、大手の電力会社(例:東京電力、関西電力等の旧一般電気事業者)が、発電所を建設・運転し、電力需要を満たす義務を負っていたのですが、自由化後はそういう義務がなくなりました。こうなると、いざというときの供給力を確保するための費用は誰が負担するのか、という議論が生まれます。なぜなら、現在のエネルギー需給のバランスを考えるとどうしてもバックアップ電源が一定程度必要な面もあります。予備電源は多くの場合、従来型の火力発電である場合が多いのですが、(少なくともウクライナ危機が生じる前の段階までは)脱火力発電の動きが(一応)ありました。ただ、火力発電に投資したくない、という市場の判断が今後進むと、必要最低限の予備電源も確保できなくなる懸念が生じるのではないかというわけで、一定の発電容量を確保できるように、規模にかかわらず小売電気事業者はみな(つまり地域新電力もふくめて)一定の発電容量を予備的に確保できるように支出金(「容量支出金」)を支払いなさい、という義務を負うことになったのです。

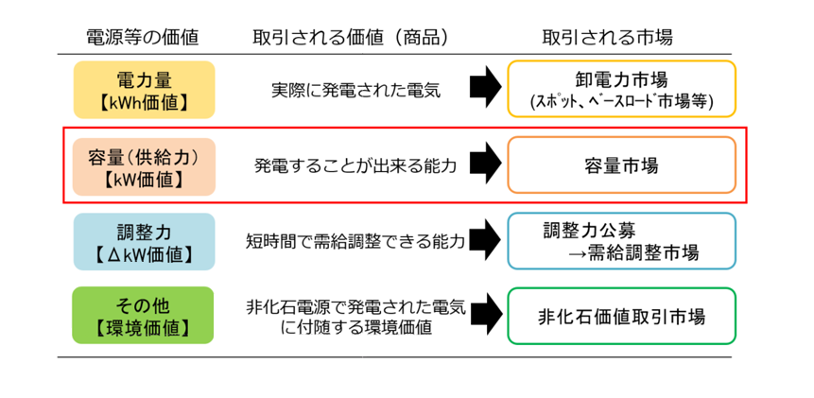

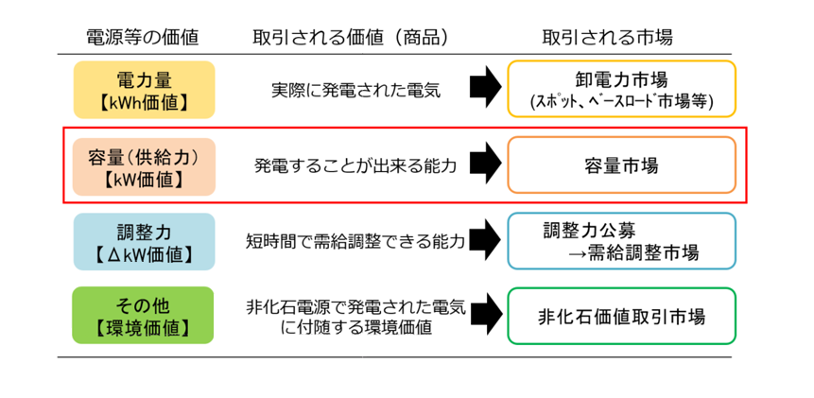

ちなみに、日本には電力取引に関する「市場」が複数あります。図2は主なものを示していますが、聞きなれない「市場」がたくさんあるな、という印象を持たれる方も多いのではないでしょうか。「発電された電力」を仕入れるための市場(卸電力市場)だけでなく、困ったとき(短い時間にちょっと電力が足りない状況)に頼ることを想定した市場(調整力市場)、CO2の発生を抑える電源を活用した価値を取引する市場(非化石価値取引市場)などが次々と作られているのですが、容量市場はそのひとつということになります。

少し強引ですが「ごはんを作るお母さん目線」で例えると、通常の買い物(仕入れ)はスーパー(卸市場)で行うけれど、万が一買い物が不足する場合に、近所のコンビニ(需給調整市場)で緊急的に仕入れをする(ちょっと価格は高くなるけど、しょうがない…)、なおこのお母さんは意識が高い方で、普段から無農薬の食材を買っています(非化石価値取引市場)。これに加えて、最近行政から、「最近、農家さんが減ってきて食材を作る方が減っています。無農薬であろうがなかろうが食材が全部なくなると困るでしょ、普通の農家さんを支援する枠組み(容量市場)に参加して、決まったお金を払いなさい」といわれた、といった感じでしょうか。

図2 日本の主な電力取引市場 (出典 電力広域的運営推進委員会 2021a)

図2 日本の主な電力取引市場 (出典 電力広域的運営推進委員会 2021a)

なお、容量支出金は、オークション方式で決められます。つまり、関係者が入札した金額で決まるのですが、オークションなので、高い入札をした企業があると、そこで金額が決定(約定)します。ここで注意しなければならないのは、日本の容量市場ではシングルプライス方式が採られている点です。つまり、容量市場の場合、高値で約定した場合、高値で入札しなかった事業者も「高値しばり」になって、みな約定した「高値」を支払わなければならないのです(仮にマルチプライスだったら、複数の約定が可能になるのでしょう)。ゴッホの絵画のオークションでしたら、お金持ちが何億円か支払って終了、ですが、必ずしもお金持ちではない事業者(こんな言い方ですみません)も道連れになる、というわけです。

案の定、2020 年に行われた容量市場での約定価格が市場関係者の予想よりも高く、容量拠出金の負担が新電力・地域新電力の経営上の課題になっています。例えば、2020 年 7 月に開催された第1回オークションの結果、容量拠出金の負担額は 100 億円以上の新電力が 7.4%、10 億円以上の新電力が 33.8%、5億円以上の新電力が 7.4%となりました。容量市場への支払額が高いことにより利益が消え、事業継続が危ぶまれる新電力は 75%であり、事業を縮小する新電力は 12.5%とみられています(山根2020)。 このように、容量拠出金の負担が新電力・地域新電力の事業継続に大きな影響を与えているのです。なお、容量市場そのものにも、「既存の電源を可能な限り稼働させることを支援する」仕組みになってしまっているのではないかといった批判があります(松久保2019)

図3 容量市場創設の背景 (出典 電力広域的運営推進委員会 2021a)

図3 容量市場創設の背景 (出典 電力広域的運営推進委員会 2021a)

では、地域新電力は、容量市場拠出金負担に対してどのような戦略を取ろうとしているのでしょうか?卒業研究としてヒアリング調査を行った結果をご紹介します。

ヒアリング調査

私の卒業研究では、容量市場の拠出金負担額が地域新電力に対して大きな影響を与えている状況を鑑み、事業を継続していく上で有効な対策について代表的な地域新電力9社へのヒアリングを実施しました。

ヒアリング項目は①容量拠出金を負担しつつ経営を安定化するための戦略は何か(どうやって対策するの?)、および②容量拠出金負担を受けた電力料金の見直しの可能性について(電力料金値上げするの?)の2点です。

ヒアリングの結果は以下の通りです。

① 容量拠出金を負担しつつ経営を安定化するための戦略は何か?

これついては、多くの地域新電力が拠出金負担額の算出に使用される「夏季ピークと 冬季ピークの電力消費量」を抑制することで容量拠出金の負担額削減を試みていることがわかりました。

容量市場拠出金は夏季ピーク(7 月 8 月 9 月)の需要実績と冬季ピーク(12 月 1月 2 月)の 需要実績を基準とした需要比率によって算出される(電力広域的推進機関 2021b)ので、算出に使用される夏季ピークと冬季ピークの電力消費量を抑制することは、容量拠出金の負担額を減らすことに繋がるというわけです。

また、需要家との契約方法を小売りではなく、オンサイト PPA の契約を結ぶことで容量拠出金を支払わずに長期的な顧客の獲得を目指していることもわかりました。オンサイト PPA (PPAとはPower Purchase Agreement:電力販売契約の意味です)とは(地域新電力を含む)電気事業者が需要家の敷地内に太陽光発電などの発電設備を事業者の費用により設置し、所有、維持管理した上で、発電設備から発電された電力を需要家に供給する仕組みです(環境省 2021)。事業者が供給力を確保している、ということから、オンサイト PPA による電力販売は容量拠出金の支払い対象外となるのです。

② 容量拠出金負担を受けた電力料金の見直しの可能性

電力料金の見直しについては、容量市場拠出金は新電力にとって負担が大きいものの、電力料金への反映は他社が値上げを行わない限り困難なことが明らかになりました。

表1 ヒアリング調査の結果

| 事例/容量拠出金負担戦略 | 電力消費削減 | オンサイトPPA | その他 |

| A社 | 〇 | 〇 | 蓄電池の活用 |

| B社 | 〇 | 〇 | 電源調達の工夫 |

| C社 | 〇 | ― | 蓄電池の活用 |

| D社 | 〇 | ― | 電力消費の平準化 |

| E社 | ― | ― | 容量市場に関心がある中小企業と協力 |

| F社 | 〇 | 〇 | ― |

| G社 | 〇 | ― | 電力消費の平準化 |

| H社 | ― | ― | 電力消費の平準化 |

| I社 | ― | ― | 電力供給以外の価値を提供 |

(ヒアリングをもとに筆者作成) ただし、ウクライナ情勢を受け、エネルギー価格が近年稀にみる上昇を見せる局面では、地域新電力だけでなく、新電力全般においても値上げ以外選択肢がない場合もあり、今後の経営判断はマーケット全体として流動的です。一方、再生可能エネルギーの多くは、燃料価格の高騰に左右されにくいので、これをしっかりと供給できる体制を整えていくことも必要でしょう。

今後の展望

地域新電力は容量拠出金対策として、ピーク時の電力消費削減とオンサイトPPAの活用を実施もしくは検討していることがわかりました。ただし、オンサイトPPAの普及や蓄電池を活用したピーク時の電力消費削減においてはいくつかの課題が存在します。例えば、地域新電力の主要な電力供給先である公共施設などの高圧電源の場合、系統制約が存在することは地域新電力がオンサイトPPA活用する上での課題となっています。また、蓄電池導入の場合は、災害時の電力供給に活用できることから導入が検討されていますが、コスト回収が課題です。今後地域新電力が経営を続けるために、容量市場制度の見直しやオンサイトPPAや蓄電池の普及に向けた政策が必要であると考えられます。

参考文献

環境省(2021)「初期投資0での自己消費型太陽光発電設備の導入について~オンサイトPPAとリース~」

https://www.env.go.jp/earth/kankyosho_pr_jikashohitaiyoko.pdf

(2022年2月27日アクセス)

環境ビジネスオンライン (2019) 地方創生へ向け再エネを有効活用し地域新電力を実現 ― シンポジウムレポート ―

https://www.kankyo-business.jp/column/021735.phPPAge=3

資源エネルギー庁(2020)「容量市場について」

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/system_kouchiku/007/007_09.pdf

(2022年2月27日アクセス)

電力広域的運営推進委員会(2021a)「容量市場とは」

https://www.occto.or.jp/capacity-market/shikumi/capacity-market.html

(2022年2月27日アクセス)

電力広域的運営推進委員会(2021b)「容量拠出金について」

https://www.occto.or.jp/capacity-market/kouri/kyoshutsukin.html

(2022年2月27日アクセス)

松久保肇(2019)「容量市場 その概要と問題点」原子力資料情報室 https://cnic.jp/8457

山根小雪(2020)「新電力の75%が『容量市場で事業継続が危ぶまれる』」

https://project.nikkeibp.co.jp/energy/atcl/19/feature/00001/00034/?P=1

(2022年2月27日アクセス)